ワイヤレスイヤホン全盛の時代。もはやワイヤレスイヤホン使ってない人なんているのか?と思っているがその話は置いておくとして、ワイヤレスイヤホンユーザーがそのうち直面する問題がバッテリーの劣化である。

最近のワイヤレスイヤホンはバッテリーが長時間もち、8時間もつのも珍しくない。ただ、それも新品のときの話で、使っているうちにバッテリーが劣化してきてしまう。俺が愛用しているSONYのWF-1000XM4も例に漏れずバッテリーが劣化してしまい、しまいには1時間ももたなくなってしまった。

買い替えも検討したのだが、調べてみると自分でバッテリー交換するという手もある模様。そこでバッテリー交換に挑んでみたのでそれを記事にしようと思う。

おいらーです。社会人歴5年目の社畜サラリーマン。あまりの仕事量に効率化に目覚め、仕事の効率化・家事の効率化を模索し続けている社畜。X(Twitter)やってます。

高すぎるワイヤレスイヤホン

ワイヤレスイヤホンの普及も進み、もはや現代でイヤホンを使おうと思ったらまずワイヤレスイヤホンを検討する時代になった。

実際、ワイヤレスイヤホンはとても便利。コードをほどくこともないしコードでガサガサと雑音がなることもない。イヤホンで音楽を聴いたりミーティングに出ていてちょっと離席したいときもそのまま移動できる。

ただ、このワイヤレスイヤホンとても高い。SonyやAppleの上位機種は普通に何万もする。有線の時代からの音にこだわる人に向けた高級イヤホンはあったが一般人が購入するようなものではなかった。のに、最近の3万前後くらいまでのワイヤレスイヤホンは音にこだわる人向けというよりはもっと一般向けに売られている。高くないか?

昔ガラケーに10万も出す人がいなかったのにいまや普通に10万超えのスマホが売られてるみたいな。もちろん昔のものに比べたら高性能でできることもいろいろあるけど、我々の給料はそんなスピードで増えてないのでキツい。

自分でバッテリーを交換するという選択肢

そんなわけで新しいものを何万もかけて買わないで自分でバッテリー交換できないか?と思った。調べてみるとWF-1000XM4のバッテリー交換に挑んでいる人が結構いる。こういうとき有名どころのメーカーは情報が豊富でいい。

Amazonで調べてみるとなんとバッテリーとバッテリー交換用の工具のセットが合わせてたったの2,210円で売られていた。バッテリーも怪しいものではなくWF-1000XM4で使われている正規品のようだ。(バッテリーはSony製ではなく一般的なボタン型の充電池らしい)

こんなの自分で交換の一択だと思った。失敗しても2,000円の損失で済むし、どうせバッテリーのヘタったワイヤレスイヤホンのリセールバリューなんて二束三文なのでそんなに惜しくもない。

SONY WF-1000XM4のバッテリー交換手順

準備するもの

今回使用したのは以下の4つ。

- バッテリー交換キット

- 万力(クランプ)

- 無水エタノール

- ニードルボトル(15ml)

バッテリー交換キット

バッテリー交換キットはシンプルな箱に詰められていた。

中身を空けてみるとこのような感じ。左の銀色の袋2つがバッテリーの入っている袋だ。

万力(クランプ)・無水エタノール・ニードルボトル

最初バッテリー交換キットだけでやろうかと思ったが、イヤホンをこじ開ける作業に苦戦したためクランプと無水エタノール(消毒用のエタノールは水が含まれるのでNG)を使っている。そんなに高いものでもないし、これなしだと思った以上に苦戦することになると思うのであった方が良い。

交換手順

ここから交換手順を具体的に説明しようと思う。できるだけわかりやすくするため細かく分けているが、合計で1時間もかからないと思う。

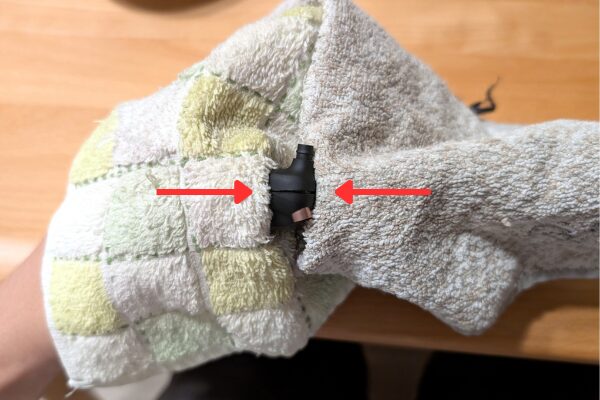

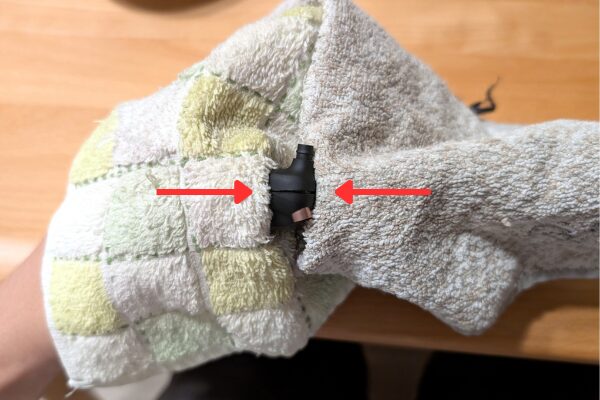

イヤホンの接合部分は接着剤で固定されているためちょっとやそっとでは開かない。そのため万力で力を加えて隙間を作る必要がある。まずは写真の矢印の向きで力が加わるようにイヤホンを固定する。

なお、イヤホンを直接万力で固定しようとすると滑りやすいし傷ついてしまうので写真のようにハンカチなどを挟んだほうがいい。

イヤホンが固定できたら万力を使って力を加えていく。イヤホンを割ってしまわないように少しずつ力を加える。

接合部分は接着剤で固定されているので万力で力を加えながらニードルボトルを使ってエタノールを少しずつ垂らして接着剤を溶かす。エタノールで溶けてしまう可能性があるのでイヤーピースは事前に外しておいた方がいい。

万力で力を加えながらエタノールを垂らしているとそのうち接合部分の接着力がなくなってパキッと音を立てて隙間が開くようになる。パキッという音は力を入れすぎてなければ割れる音ではなく接着が剥がれる音のはず。

パキッと音がなって接合部分が動くようになってもまだ接着剤が残っている部分は剝がれないため、動いてない接合部分についても同じ作業を繰り返す。万力でのイヤホンの固定も少しずつずらす。

イヤホンの接合部分全周の接着剤を剥がして、全周にわたって浮くようになったら万力から外してそっとイヤホンを開ける。イヤホン内部はまだ基板がくっついていて離れないのでくれぐれも勢いよく引っ張らないこと。

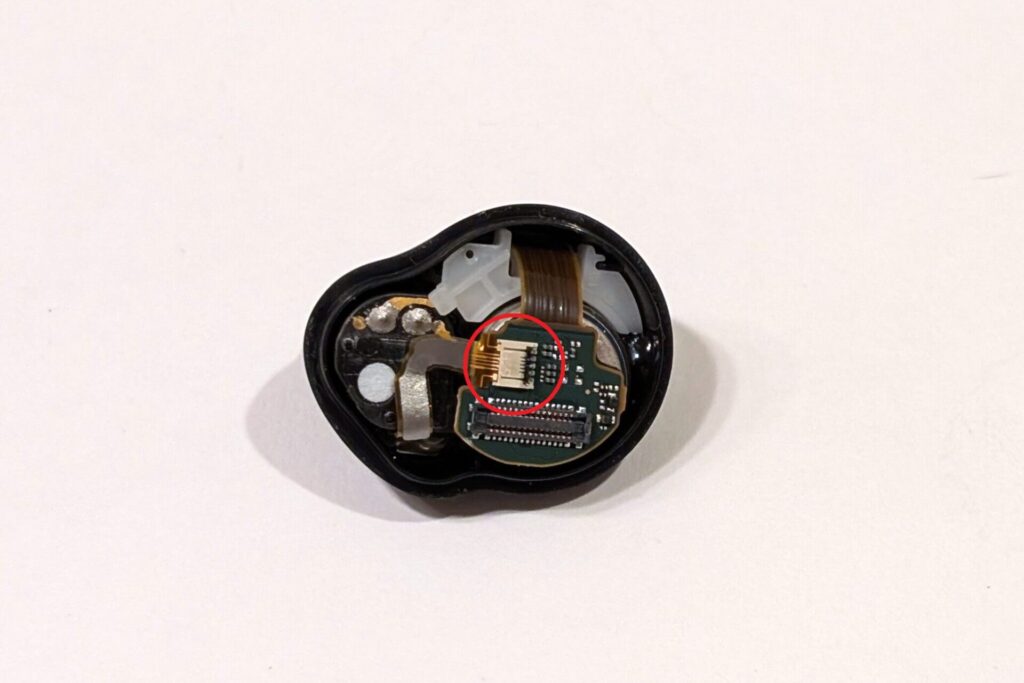

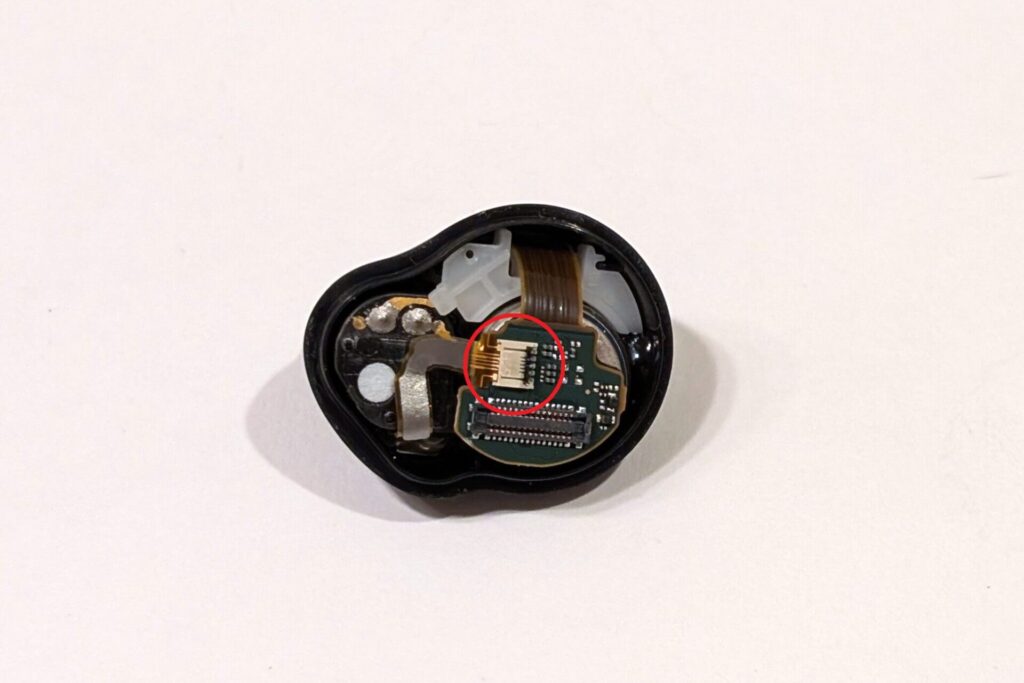

内部は写真のように2枚の基板がかみ合って接続されているのでまずはこれを分離させる。キットに同梱されているプラスチック製のコテなんかを使いながらそっと分離させること。

分離させたら可能であれば丸で囲った部分のフレキを外した方がよい。俺は左右どちらもなかなか外せなかったので外すことは諦めてフレキを傷つけないようにStep7以降の作業を行っている。

分離した部品のうち片方にボタン型の充電池が入っている。このボタン電池は基板と両面テープでくっつけられているのでこれを慎重に分離させる。この作業も慎重に行うこと。基板側に電池と接触して給電を担う端子が付いているのでこれを剥がしたり破壊してしまわないように気を付ける。(写真だと分かりにくいが下図の丸で囲った部分に金属端子がある)

基板とバッテリーが分離したら、バッテリーを取り出す。反対側も両面テープで固定されているのでこれももちろん慎重に取り出す。

古いバッテリーを取り出すことができたら向きを間違えないように気をつけながら新しいバッテリーを入れる。もともとあった両面テープの粘着力で足りそうであればそれを活用して貼り付ける。この貼り付けが甘いと使用中に端子と電池が離れて動かなくなってしまう。もし既存の両面テープがボロボロになってしまったら端子を塞がないように新しく両面テープを追加するのも手。

先ほど剥がした基板も元通りバッテリーに接着し、分離したイヤホンの片割れとくっつける。この基板同士を接合させる作業は意外と細かくて難しかった。

元に戻ったら動作確認をする。接着剤で固めてしまってから不具合に気付くと大変なので輪ゴムで仮止めして確認する。

動作確認で問題なく音が出たら接合部分をキットに付属している接着剤で固定する。全周にわたって接着剤をうっすらとつけて重ね合わせたら輪ゴムで固定して1日ぐらい放置して固定する。

左右反対側も同様に作業をする。

注意事項

作業の際には以下の点に気を付けてほしい。

- バッテリーによる感電には気をつけること。基板の分離などに金属製のピンセットは使わないように。

- イヤホンをこじ開けることになるので防塵防水性能はカタログ通りではなくなる可能性が高い点も気をつけること。

- 基本的に捨てることになってもいいと覚悟をした上で取り組んでほしい。なお、失敗しても責任は取れない。

何も考えずに消費する人間になってはいけない

以上がWF-1000XM4の電池交換である。俺はこれで無事バッテリー容量が改善し、カタログスペックとまでは行かないものの6-7時間の連続使用が可能になった。久々にバッテリーがもつイヤホンに戻って思ったがめちゃくちゃ快適。

1時間足らず、しかも激安でバッテリー交換キットが買えるのだからバッテリーが持たなくなったからと言って何も考えずに新しいイヤホンを検討するような人間になっちゃいけない。そんなことしてたら金がいくらあっても足りない。新しいイヤホン検討してる時間ってワクワクするしなんか楽しいけどね。

結構簡単低コストで交換できたのでもう一回くらいはバッテリー交換で寿命を伸ばしたいなと思っている。